労災保険・特別加入・雇用保険

労災保険 2025年度保険料

労災保険とは?─豊かな実績で安心

労災保険制度は、労働者の業務上の事由または通勤による労働者の傷病等に対して必要な保険給付を行う制度です。その費用は、原則として事業主の負担する保険料によってまかなわれています。労災保険は、原則として 一人でも労働者を使用する事業は、業種の規模の如何を問わず、すべてに適用されます。東京土建は労働保険事務組合、一人親方等特別加入団体として仲間の労災加入をサポートしています。

建設業の労災は元請責任

元請事業主は、直接雇用している労働者(職人)はもちろんのこと、下請業者の労働者を含めて、その業務災害に対する「補償」が義務づけられています。(労働基準法)

特別加入すれば、事業主・一人親方でも補償を受けられます

現場で働く事業主や同居の親族、法人の役員が、労働者と共に同じ様に働いている場合は、特別に任意加入することができます。それが労災保険の特別加入制度です。ただし、労働保険事務組合、一人親方団体を通じてしか加入できません。

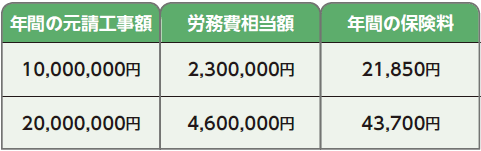

建設業の場合の保険料は…?

建設業の場合、労働者分の保険料は工事額(売上額)から計算をします。工事には元請となる工事と下請けとしておこなう工事がありますが、保険料の計算は元請工事額で計算をします。

建築事業の保険料

(計算式) 元請工事額×労務費率×保険料率=保険料

(計算例) 10,000,000×23/100×9.5/1000=21,850円

保険料率

事業の種類によって違います。詳しくは支部へ

※建築事業 9.5/1000

※既設建築物設備工事業 12/1000

※その他の建設事業 15/1000

※事務所労災(事務員がいたり不特定現場の時)×3/1000

※木材又は木製品製造業 13/1000

※ビルメンテナンス 6/1000

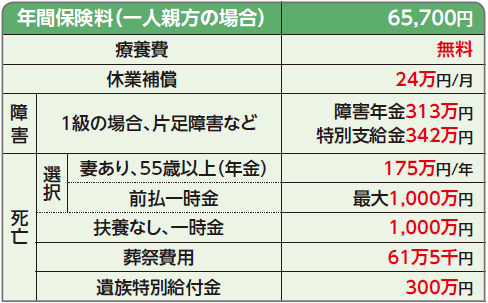

労災保険の補償内容

- 療養費…医療費は全額無料

仕事中に、仕事が原因で起きたケガや病気は、治るまで無料で治療が受けられます。 - 休業補償…平均賃金(給付基礎日額)の8割給付

治療のため休業し、収入がないときは医師の証明に基づき、4日目から労災保険より休業補償が給付されます。

※事業所労災の場合、最初の3日間は事業主が休業の補償をします。 - 障害補償…年金や一時金の給付

身体に障害が残った時、その障害の重さによって、年金(1級~7級)、または一時金(8級~14級)が給付されます。 - 遺族補償…葬祭料や就学等援護費などが給付

遺族には、その人数や年齢により、153日分~245日分の年金(遺族補償年金、遺族補償一時金、就学等援護費)等が給付されます。さらに葬祭料も支給されます。

東京土建で加入する4つの魅力

東京土建は厚生労働大臣認可の事務組合です◆魅力1◆豊富な実績

毎年全都で事業場数26,000件・一人親方労災16,000人を超える事務手続き。

◆魅力2◆事業主・一人親方も加入できます

特別加入保険は国から認可を受けた事務組合・一人親方団体、東京土建の各支部で扱っています。

◆魅力3◆事業所の事務負担も軽減

監督署への諸手続、トラブルに対しても経験豊富な書記・職員がご相談にのります。

◆魅力4◆事務費

申請等のたびに別途費用負担はありません。(新規・更新事務費のみ)

特別加入

事業主・一人親方は『特別加入』制度を活用

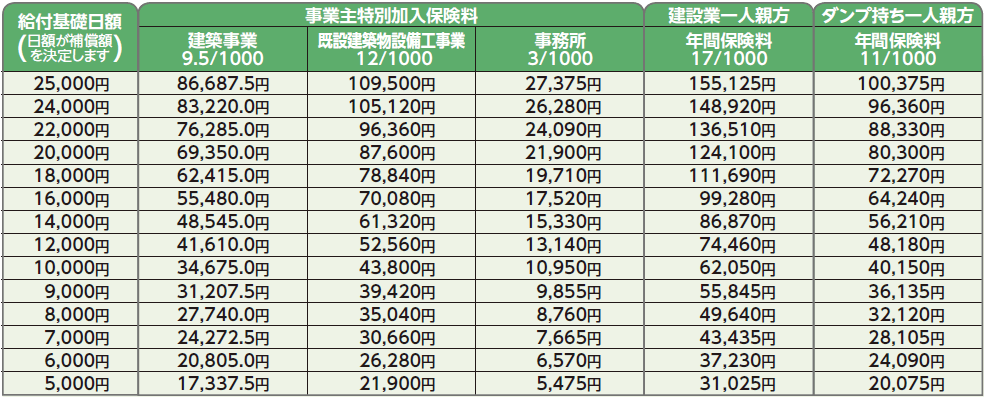

中小事業主や一人親方は労災保険に「特別加入」していないと、労災にあったとき適用を受けられません。事業主や一人親方が特別加入する場合は労働保険事務組合(又は一人親方団体)に事務処理を委託することが条件です。保険料は給付基礎日額5,000円~10,000円までは1,000円ごとに、10,000円~24,000円までは2,000円ごとにわかれており最高額は25,000円で自分の所得に合わせて選ぶことができます。

下請・外注・出来高払いで働く方へ

自分が労働者だと思っていても就労実態によっては労災保険が適用されないことがあります。労働者と判断されなかった時でも補償が受けられるよう特別加入をおすすめします。

保険料は、所得に見合った区分に設定します

31,025 円~155,125円(年額)

(一人親方の場合)

※別途事務費

※本人確認の書類をコピーさせていただく場合があります

主な補償内容(給付基礎日額1万円の場合)

事業主も、ダンプ持ち一人親方も加入できます

※建築事業の場合、総額から小数点以下の額を切り捨ててください。

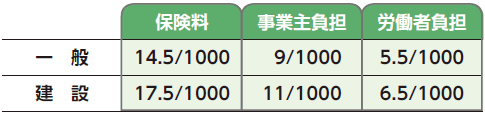

雇用保険(失業・雇用継続・事業所への助成金)

雇用保険は、労働者が自分の都合や会社の事情で退職しなければならなくなったとき生活の安定をはかりながら再就職できるように支援する制度です。

※31日以上引き続き雇用される見込があり、1週間の所定労働時間が、20時間以上の方も加入しなければなりません。

※65歳以上で雇用された方も加入対象です。

給付について

被保険者であった期間の長さと年齢、離職理由等により、90日~360日の範囲で給付日数が決まります。また給付の日額は、1日の賃金の80%~45%になります(上限があります)。失業給付以外にも、再就職手当てや、原則として1歳未満の子どもを育てるために休業した場合への育児休業給付、家族を介護するための介護休業給付、また職業訓練給付制度などもあります。